- 艾灸方案

- 针灸方案

- 中药方案

- 食疗方案

- 动静功法

- 相关文章

【艾灸取穴】

| 灸序 | 穴位名 | 参考温度(℃) | 参考时间(分钟) | 备注 |

|---|---|---|---|---|

| 第1天 | 疼痛点 | 47-52 | 40-60 | |

| 太溪 | 45-48 | 50 | 双穴 | |

| 昆仑 | 45-48 | 40 | 双穴 | |

| 神阙 | 48-55 | 50-70 | 单穴 | |

| 第2天 | 申脉 | 47-50 | 40-50 | 双穴 |

| 照海 | 42-48 | 40 | 双穴 | |

| 神阙 | 48-55 | 50-70 | 单穴 | |

| 疼痛点 | 47-52 | 40-60 | ||

| 第3天 | 中脘 | 48-54 | 50-70 | 单穴 |

| 足三里 | 45-52 | 50-60 | 双穴 | |

| 疼痛点 | 47-52 | 40-60 | ||

| 神阙 | 48-55 | 50-70 | 单穴 | |

| 第4天 | 期门 | 45-50 | 50 | 双穴 |

| 太冲 | 45-48 | 50 | 双穴 | |

| 疼痛点 | 47-52 | 40-60 | ||

| 神阙 | 48-55 | 50-70 | 单穴 |

注:以上穴位循环灸。

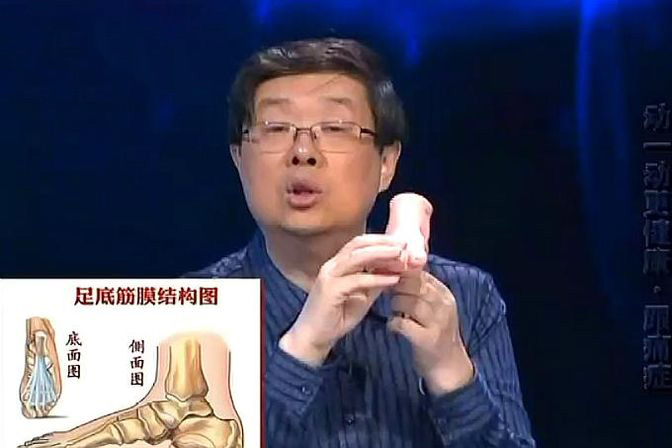

【按语】

艾灸治疗本病有肯定疗效。治疗期间减少活动,并注意保暖。肥胖病人要减轻体重,穿着厚底鞋及海绵垫,也可应用足跟垫以防止发生跟痛症。可以配合温水浸浴或按摩疗法。

【案例】

吴某,男,36岁。

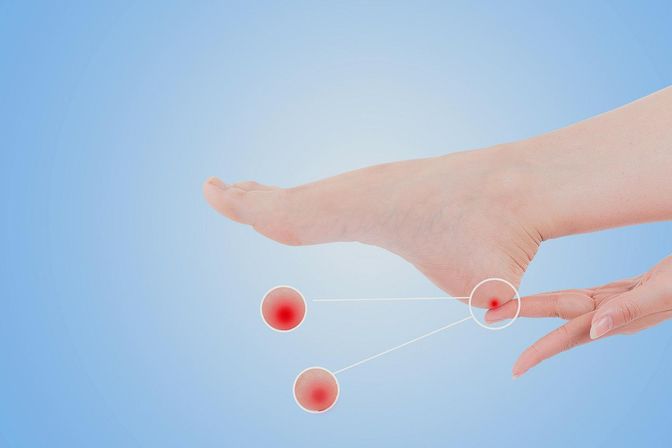

主诉:左侧足跟部疼痛15天。

刻诊:左足跟底部有压痛,轻微肿胀。踝关节可活动,左跟骨结节处可见骨刺。诊为跟痛症。

治疗:隔物灸施灸,处方见上表。当天灸完疼痛就减轻;灸完3个循环后痊愈。

1.治疗原则 疏筋活血,祛瘀止痛。

2.常用穴位及部位 承山、三阴交、大溪、涌泉、阿是等穴,内踝及足跟底部。

3.常用手法 指揉法、按压法、拿法、擦法及热敷法。

4.操作方法 患者取仰卧位,医生坐于患足侧。先屈小腿,在小腿三头肌远端和跟腱施以拿法,双手交替,用力轻柔约3~5遍。再分别指揉承山、三阴交,大溪诸穴,每穴各1分钟。

继以上体位,将患肢略外展外旋,微屈小腿,使足心向上,以双手拇指重叠按压足跟底部,由后向前,从侧向依序按压;以阿是穴为重点倍加(时间和力量)施之。在阿是穴按压的同时可辅以按揉法,这样可缓解疼痛。总共约5~6分钟。而后在涌泉穴施以指揉法,手法刺激量不要太大约1分钟左右。继以上体位在足底部施以擦法,以热为度。最后在足跟底部予以热敷结束治疗。

一、风邪侵袭型

主要表现为足跟部局部疼痛,行走不利,行走则疼痛加剧,或伴畏风,舌淡苔薄白,脉浮。

当以法风通络,散寒除湿为治,

方用独活牛膝汤加味,

药取独活、牛膝、防已、草藓、防风、秦抗、当归、葛根、茯苓各10克,生姜3片,大枣5枚,麻黄、肉桂各5克。水煎服,2日1剂(下同)。

中成药九味羌活颗粒,每次1袋,每日2次冲饮;防风片,每次5片,每日2次口服;追风透骨丸,每次9克,每日2次口服。

二、寒邪阻滞型

主要表现为足跟部局部疼痛,疼痛固定不移,行走不利,行走则疼痛加剧,得热痛减,遇寒则甚,或伴关节屈伸不利。舌淡苔白脉弦紧。

当以温经散寒,祛风除湿为治,

方用乌头汤加味,

药取制附片、制二乌、白芍、防风、苍术、黄芪、桂枝、羌活、独活、灵仙各10克,干姜、细辛、麻黄、甘草各5克。

中成药可选用风湿液,每次1支,每日2次口服;风湿骨痛胶囊,每次3粒,每日3次口服;小(大)活络丸,每次1粒,每日2次口服。

三、湿邪重着型

主要表现为足跟部局部疼痛,行走不利,疼痛固定,行走则疼痛加剧,或伴下肢麻木,手足沉重,屈伸不利。舌淡苔白腻,脉濡缓。

当以除湿通络,祛风散寒为治,

方用苡仁除湿汤加味,药取薏苡仁、苍术、羌活、独活、防风、当归、川芎、海桐皮、路路通各10克,生姜3片,甘草、麻黄各5克。

中成药可选用寒湿痹颗粒,每次1袋,每日2次冲饮;神师麻片,或天麻片,每次3片,每日2次口服。

四、湿热阻滞型

主要表现为足跟部局部灼热疼痛,疼痛固定不移,行走不利,行走则疼痛加剧,伴口渴胸闷,小便短黄,大合秘结,舌红苔黄燥,脉滑数。

当以清热通络,祛风除湿为治,

方用白虎加桂枝汤加味,

药取大米、石膏各30克,知母、桂枝、地龙、忍冬藤、连翘、灵仙、独活、秦艺、海桐皮各10克,木通、甘草各5克。

中成药可选用二妙丸,每次9克,每日2次口服;湿热痹颗粒,每日2次,每次1袋冲饮;正清风痛宁片,每次4片,每日2次口服。

五、痰瘀阻滞型

主要表现为足跟部局部疼痛,疼痛时轻时重,固定不移,行走不利,行走则疼痛加剧,舌质紫暗或见瘀点瘀斑,苔白腻,脉细涩。

当以活血化瘀,化痰通络为治,

方用桃红四物汤加味,药取当归、川芎、白芍、桃仁、红花、乳香、没药、香附、牛膝、秦抗、羌活、白芥子、胆南星各10克,甘草5克。

中成药可选用大(小)活络丸,或中华跌打丸,每次1粒,每日2次口服;三七胶囊,或血蝎胶囊,每次2粒,每日3次口服。

六、气血亏虚型

主要表现为足跟部局部疼痛,疼痛反复发作,日久不愈,固定不移,行走不利,行走则疼痛加剧,或伴头晕心悸,失眠多梦,肢软乏力,面色无华,肢体倦怠,舌淡苔薄白,脉细弱。

当以补益气血,濡养筋脉为治,

方用八珍汤加味,

药取党参、茯苓、白术、当归、川芎、白芍、熟地、独活、加皮、夜交藤各10克,炙甘草5克。

中成药可选用十全大补丸,每次9克,每日2次口服;八珍颗粒,每次1袋,每日2次冲饮;补中益气口服液,或黄芪口服液,每次1支,每日2次口服。

七、肝肾不足型

主要表现为足跟部局部疼痛,疼痛固定不移,行走不利,行走则疼痛加剧,或伴头目眩晕,腰膝酸软,肢软乏力,舌淡苔薄白,脉细弱。

当以补益肝肾,强筋壮骨为治,

方用独活寄生汤加味,药取独活、寄生、牛膝、杜仲、当归、川芎、白节、熟地、党参、茯苓、秦尤、桂枝、防风各10克,甘草、细辛各5克。

中成药可选用壮骨关节丸,每次9克,每日2次口服;独活寄生颗粒,每次1袋,每日2次冲饮;天麻杜仲胶囊,每次3粒,每日2次口服。

八、肝肾阴虚型

主要表现为足跟部局部疼痛,疼痛固定不移,行走不利,行走则疼痛加剧,或伴头目眩晕,腰膝酸软,五心烦热,眼目干涩,舌红苔薄黄干,脉细数。

当以补益肝肾,滋阴清热为治,

方用知柏地黄汤加味,

药取知母、黄柏、熟地、山药、枣皮、茯苓、泽泻、丹皮、黄精、加皮、忍冬藤、夜交藤、秦抗、鸡血藤各10克。

中成药可选用六味地黄丸,或杞菊地黄丸,或壮腰健肾丸,每次9克,每日2次口服。

【风邪侵袭型】

【症状】主要表现为局部疼痛、行走不利、行走则疼痛加剧或伴畏风、舌淡苔薄白等。

【治法】当以祛风通络,散寒除湿为治。

【麻黄萝卜汤】麻黄5 克、生姜3片、萝卜1个(150克)、蜂蜜30毫升。将萝卜切片,与麻黄、生姜同放锅内,加清水适量,文火炖至萝十熟后,纳入蜂蜜即可食用,每日1次。

【寒邪阻滞型】

【症状】主要表现为局部疼痛、疼痛固定不移、行走不利、行走则疼痛加剧、得热痛减、遇寒则甚或伴关节屈伸不利。

【治法】当以温经散寒,祛风除湿为治。

【薏仁良姜粥】薏苡仁 30克,干姜、高良姜各5克,大米 50克。

【做法】将二姜水煎取汁,与大咪、薏苡仁同煮为粥服食,每日 2次。

【湿邪重着型】

【症状】主要表现为局部疼痛、行走不利、疼痛固定、行走则疼痛加剧或伴下肢麻木、手足沉重、屈伸不利。

【治法】当以除湿通络,祛风散寒为治。

【山药赤小豆粥】山药、赤小豆各30克,大米50克,白糖少许。

【做法】将赤小豆放入锅内,加清水适量,武火煮沸后,转文火煮至半熟时,下山药片、大米煮熟,出锅加入白糖少许。每日1剂,当早餐服食。

【湿热阻滞型】

【症状】主要表现为局部灼热疼痛、疼痛固定不移、行走不利、行走则疼痛加剧,伴口渴胸闷、小便短赤、大便秘结等。

【治法】当以清热通络,祛风除湿为治。

【蒲公英大枣粥】蒲公英30克、大枣10枚、大米50克。将蒲公英洗净备用,先取大米、大枣煮粥,待熟时调入蒲公英,再煮一二沸即成,每日1剂。

【痰瘀阻滞型】

【症状】主要表现为局部疼痛、疼痛时轻时重、固定不移、行走不利、行走则疼痛加剧。

【治法】当以活血化瘀,化痰通络为治。

【山楂扁豆薏仁粥】山楂、扁豆各15克,薏苡仁50克,红糖适量。

【做法】将山楂水煎取汁,加扁豆、薏苡仁同煮为稀粥,待熟时调入红糖服食,每日1次,连续7—8天。

【气血亏虚型】

【症状】 主要表现为局部疼痛、疼痛反复发作、日久不愈、固定不移、行走不利、行走则疼痛加剧或伴头晕心悸、失眠多梦、肢软乏力、面色无华、肢体倦怠等。

【治法】当以补益气,血,濡养筋脉为治。

【原料】可选用荔枝肉、莲子肉各10克。

【做法】将二肉置碗 中加水500毫升,上笼蒸熟服食,每日2次。

【肝肾不足型】

【症状】主要表现为局部疼痛、疼痛固定不移、行走不利、行走则疼痛加剧或伴头目眩晕、腰膝酸软、肢软乏力等。

【治法】当以补益肝肾,强筋壮骨为治。

【原料】可选用韭菜100克、羊肝100克、调味品适量。

【做法】将韭菜洗净,切段;羊肝洗净,切片,加淀粉适量拌匀。锅中放植物油适量烧热后,下羊肝翻炒,待熟时下韭菜,翻炒至熟,调味服食,隔日1次。

【肝肾阴虚型】

【症状】主要表现为局部疼痛、疼痛固定不移、行走不利、行走则疼痛加剧或伴头目眩晕、腰膝酸软、五心烦热、眼目干涩等。

【治法】当以补益肝肾,滋阴清热为治。

【山药莲子芡实粥】芡实30克、山药30克、莲子15克、炒枣仁10克。水煎服,每日1剂。