【湿疹概述】

湿疹是由多种复杂的内、外因素引起的一种具有多形性皮损和有渗出倾向的皮肤炎症性反应,多为迟发型变态反应。内因多与病人的过敏性体质、内分泌改变和遗传、精神因素、血液循环障碍等有关;外因如紫外线、冷,热、搔抓、摩擦以及各种动物皮毛、植物、化学物质(如肥皂、人造纤维等)均可诱发湿疹。中医称为“湿毒疮”、“湿气疮”。本病由于肝、脾二经湿热。外受风邪,袭于皮肤,郁于肺经,致全身各处发病而成。

【症状】

瘙痒剧烈,常见于头面、耳后、四肢、手足,阴囊、女阴、肛门等部位。湿热下注型:起病急,红斑色鲜。境界不清,上有密集丘疹、水疱、糜烂、渗液,结痂,可伴有发热、口渴、心烦等全身症状;血虚风燥型:本型病程日久,皮肤浸润肥厚,干燥脱屑,色泽灰黯,色素沉着,表面抓痕血痂,或苔藓样变。

- 艾灸方案

- 针灸方案

- 中药方案

- 食疗方案

- 动静功法

- 相关文章

【艾灸取穴】

| 灸序 | 穴位名 | 参考温度(℃) | 参考时间(分钟) | 备注 |

|---|---|---|---|---|

| r>第1天 | 患处 | 10-15 | 艾条悬灸 | |

| 肺俞 | 47-52 | 50 | 双穴 | |

| 曲池 | 45-48 | 40 | 双穴 | |

| 神阙 | 48-55 | 50-70 | 单穴 | |

| 第2天 | 患处 | 10-15 | 艾条悬灸 | |

| 膈俞 | 47-53 | 50 | 双穴 | |

| 血海 | 42-48 | 40-50 | 双穴 | |

| 神阙 | 48-55 | 50-70 | 单穴 | |

| 第3天 | 患处 | 10-15 | 艾条悬灸 | |

| 脾俞 | 48-52 | 60 | 双穴 | |

| 三阴交 | 42-48 | 50 | 双穴 | |

| 神阙 | 48-55 | 50-70 | 单穴 | |

| 第4天 | 患处 | 10-15 | 艾条悬灸 | |

| 肝俞 | 45-52 | 40-50 | 双穴 | |

| 阳陵泉 | 45-48 | 40 | 双穴 | |

| 神阙 | 48-55 | 50-70 | 单穴 |

【按语】

艾灸治疗湿疹效佳,灸患处时,可先在患处局部消毒后梅花针叩刺放血,再用艾条悬灸效果更佳。

发病期忌辛辣、酒类饮食,婴儿哺乳期母亲也需禁食。忌食诱发本病的食物。避免过热水烫,忌用肥皂。婴儿湿疹未愈前切忌种牛痘口以防继发感染,保持稳定的精神状态。

【案例】

摘自《马氏温灸法》

王xx,女性,52岁。

病史及症状:于2年前患此症,当时自已用艾条灸曲池、大陵、4天而愈。今年4月又患此症,经医院治疗,时轻时重,至今未愈。

现症:两手掌及四肢均起许多小水泡疮,两小腿后侧皮肤已抓破并化脓成痂,刺痒难忍。

调理:每日上午灸曲池、大陵各25分钟,关元30分钟;下午灸劳宫、三阴交各25分钟。

灸半个月,已无新疹出现,刺痒大减,共灸25天,患处全部脱皮而愈。

【体针】

[取穴] 分2组。1.合谷,曲池,三阴交;2.曲池,足三里。

[治法] 两组穴交替使用,均采用捻转泻法,不留针,针刺深度为0.5~1寸,隔日1次。

【梅花针加休针】

[取穴]

主穴:曲池、环跳、阳陵泉。

配穴:根据湿疹所在具体部位循经取穴。

[治法] 先针刺主穴,中等刺激,继以梅花针轻叩脊柱两侧,直至皮肤发红,然后针刺局部患处,强刺激,留针10分钟,中间捻转运针3次,并在它的下方以梅花针叩打同一经脉的穴位,叩打至微见血珠为止。隔日针刺1次,10天为一个疗程,疗程间隔3~ 5天。

【体针】

[取穴] 湿疹点。

[治法] 先找寻湿疹点,令患者背向光亮处,在背部仔细寻找出低于皮肤,灰色发亮,针头大,散在的小点,此即湿疹点。找到后,用左手拇、食、中指捏提皮肤,右手持一寸长的毫针,直刺该点,进针七、八分,小儿可浅刺,进针后提插二、三下,快速出针不留针,每次可针10~15个湿疹点。每日或隔日1次。另可配合服用维生素C200毫克,异丙嗪50毫克,强的松10毫克(小儿酌减),每日3次。

【清热除湿汤】

[药方] 龙胆草、黄芩、丹皮、赤茯苓、泽泻、萆薛、苦参各10g,车前草15g,六一散(包煎)、生地各30g。

[加减] 热盛者加白茅根15g,生石膏30g(包煎);湿盛者加牛薏仁、通草各10g;痒甚者加白鲜皮30g;大便干燥者加生大黄6g。

[用法] 每日1剂,早晚饭前1小时各服1次。有糜烂渗出者,用3%硼酸溶液做开放性冷湿敷,每次30分钟,每日2 ~ 3次,湿敷间歇期外涂氧化锌油;无糜烂渗出者,外涂炉甘石洗剂,每日3~ 5次。共用药2周。

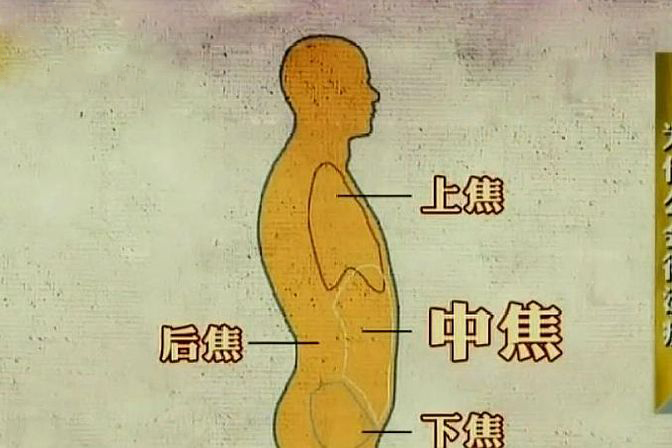

【术苓除湿汤】

[药方] 炒白术10g,苍术15g,茯苓15g,泽泻10g,猪苓10g,薏苡仁20g,厚朴10g,陈皮10g, 滑石18g,地肤子15g,白鲜皮15g,甘草3g。

[加减] 湿邪偏于下焦者可加黄柏、川牛膝;瘙痒甚者可加乌梢蛇、刺蒺藜;日久皮损色黯者可加丹参、当归。

[用法] 每日1剂,水煎至300ml,早晚分服。

【养血祛风汤】

[药方] 生地15g,当归10g, 柏各15g,丹参15g,鸡血藤15g,夜交藤15g,白蒺藜15g,乌梢蛇10g。

[加减] 阴血不足甚者加熟地10g、麦冬10g、女贞子15g;风盛瘙痒甚者加蝉衣6g、白僵蚕10g、全虫6g;合并有血瘀者加桃仁10g、红花10g、莪术10g;伴失眠者加生龙牡各30g、酸枣仁30g;大便干者加火麻仁30g、柏子仁15g

[用法] 每日1剂,水煎服,早晚各服1次。

【外洗除湿汤】

[药方] 龙胆草10g,苦参30g,蛇床子30g,黄柏20g, 地肤子30g,车前草30g,黄芩10g,生地30g,丹皮15g,药15g,啮苋30g,板蓝根30g,六一散10g。

[加减] 湿热型加土茯苓15g;脾虚湿阻型加茯苓、白术各10g;血虚风燥型加川芎10g,何首乌20g;瘀毒积聚型加桃仁、红花各10g;体弱气虚型加黄芪、党参各15g;脂溢性湿疹加茵陈、山楂各10g。

[用法] 1日1剂,水煎两次浸洗或湿敷患处,每天2 ~ 5次。

【黄柏百部汤】

[药方] 黄柏30g,百部30g,土茯苓15g,蛇床子30g,苍术15g,荆芥15g,地肤子30g,白鲜皮30g,苦参30g, 藿香15g,明矾或桔矾30g。

[备注] 皮肤无糜烂渗液者用明矾,有糜烂渗液者用枯矾。

[用法] 用温水洗净患处,取上药煎水1500~ 2000ml,倒入盆中,趁热汽熏蒸患处,待药液凉至适宜温度,用纱布蘸药液洗患处。每天治疗2次,每次20 ~ 30分钟,7天为一个疗程。

【温阳除湿水剂】

[药方] 川乌10g,生草乌10g,艾叶15g,大风子20g,威灵仙30g,红花15g,地肤子20g,苦参20g。

[用法] 每日1剂,加水煎取2000ml,温泡手足,每次30分钟,每日2次,3周为1个疗程。

[备注] 治疗期间双手忌直接接触食物和各种洗涤用品。

【湿疹熏药方】

[药方] 地肤子、蛇床子、百部、蓖麻子、艾叶、苦参、苍耳子叶、自鲜皮各30g, 花椒15g。

[用法] 将上述药物混合共碾粗末,用较厚草纸卷药末成纸卷燃烟熏皮损处,每日1~2次,每次15~ 30分钟,温度以病人能耐受为宜。

【茅根苡仁粥】

[食材] 鲜茅根30克,生苡仁300克。

[做法] 先煮茅根20分钟后去渣留汁,纳生苡仁煮成粥。

【苡仁绿豆粥】

[食材] 绿豆50克,薏苡仁50克。

[做法] 加水煮粥服食。

【豆百合苡仁汤】

[食材] 绿豆30克,百合30克,苡仁15克,芡实15克,淮山药15克,冰糖适量。

[做法] 将绿豆、百合、苡仁、芡实、淮山药一起下锅,加水适量,烂熟后,加冰糖即成。每日分2次服完,连服数日。

【海带薏米冬瓜汤】

[食材] 海带50克、薏米25克、冬瓜500克。

[做法] 将海带漂洗刷干净,薏米洗净后用清水浸泡1小时备用;冬瓜去皮、切块。将三者一起放进瓦煲内,加入适量清水,武火滚沸后,改为文火煲约1小时,调入适量食盐即可食用。

【赤小豆粉葛鲮鱼汤】

[食材] 赤小豆100克、粉葛750克、陈皮14个、鲮鱼400克、生姜3片。

[做法] 赤小豆、陈皮分别洗净,陈皮去瓤;粉葛削皮洗净,切块;鲮鱼宰洗净,去脏杂,慢火煎至微黄。然后与生姜一起放进瓦煲内,加入清水2500毫升(约10碗量),武火煲沸后,改为文火煲2小时,调入适量食盐便可。

【茯苓小米粥】

[食材] 苡仁60克,小米150克,土茯苓20克。做法:

[做法] 将上述材料洗净,将土茯苓用纱布包好,同煮成粥。取出土茯苓喝粥,1周数次。服时忌茶。