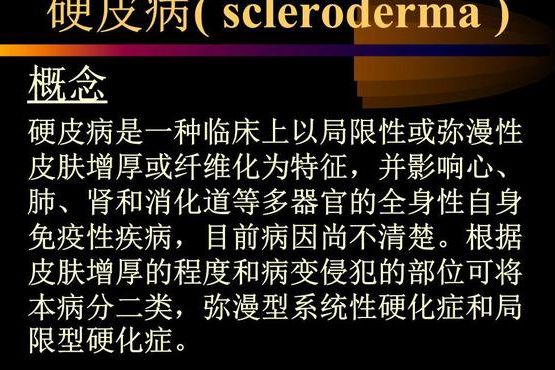

【硬皮病概述】

硬皮病属中医皮痹、虚劳病范畴,是一种进行性皮肤肿胀、发硬、萎缩的慢性皮肤病。一般分局限性和系统性两种。多因脾肾阳虚,气血两虚,卫外不固,腠理不密,风、寒、湿三邪乘虚侵袭,经脉痹阻,气血运行不畅,而致气血凝滞,经脉失养所致。

【症状】

轻者皮肤不仁,捏之板硬,形成点、片、条状,色泽淡紫或似象牙之色,日久则皮肤菲薄,光滑发亮,状如羊皮纸;重者则皮肤顽硬干枯,肌肉萎缩,紧贴于骨,光滑无毛,骨节肿痛,屈伸不利,手僵足挺,形如披甲,状如干蜡。

- 艾灸方案

- 针灸方案

- 中药方案

- 食疗方案

- 动静功法

- 相关文章

【艾灸取穴】

| 灸序 | 穴位名 | 参考温度(℃) | 参考时间(分钟) | 备注 |

|---|---|---|---|---|

| 第1天 | 膈俞 | 47-53 | 50 | 双穴 |

| 血海 | 42-48 | 40-50 | 双穴 | |

| 神阙 | 48-55 | 50-70 | 单穴 | |

| 患处 | 10-15 | 艾条悬灸 | ||

| 第2天 | 肺俞 | 47-52 | 50 | 双穴 |

| 大椎 | 47-52 | 50 | 单穴 | |

| 神阙 | 48-55 | 50-70 | 单穴 | |

| 患处 | 10-15 | 艾条悬灸 | ||

| 第3天 | 脾俞 | 48-52 | 60 | 双穴 |

| 三阴交 | 42-48 | 50 | 双穴 | |

| 神阙 | 48-55 | 50-70 | 单穴 | |

| 患处 | 10-15 | 艾条悬灸 | ||

| 第4天 | 肾俞 | 47-53 | 50-70 | 双穴 |

| 关元 | 48-54 | 50-70 | 单穴 | |

| 神阙 | 48-55 | 50-70 | 单穴 | |

| 患处 | 10-15 | 艾条悬灸 | ||

| 第5天 | 中脘 | 48-54 | 50-70 | 单穴 |

| 足三里 | 45-52 | 50-60 | 双穴 | |

| 神阙 | 48-55 | 50-70 | 单穴 | |

| 患处 | 10-15 | 艾条悬灸 | ||

| 第6天 | 曲池 | 45-48 | 40 | 双穴 |

| 阴陵泉 | 42-48 | 50 | 双穴 | |

| 神阙 | 48-55 | 50-70 | 单穴 | |

| 患处 | 10-15 | 艾条悬灸 |

【按语】

艾灸具有行气活血,养血润燥,濡养肌肤的作用,治疗本病有效。但多配合其他疗法进行综合治疗。本症患者应避免精神刺激和过度紧张。注意休息和保暖,避免潮湿,防止外伤。

【案例】

患者张某,女,16岁。

主诉:腰部皮肤厚暗、萎缩3年。

症见:左腰部皮肤紧厚暗伴轻度色素脱失,右侧腰部隐约可见斑片状色素沉着,皮损区皮肤瘙痒、潮红、灼热,时有疼痛。诊断:硬皮病。

治疗:予以隔物灸仪施灸,配合李可老师的乌蛇荣肌汤。艾灸处方:1日,灸膈俞、血海各50分钟;2日,灸肺俞、大椎各50分钟;3日,灸脾俞、三阴交各50分钟;4日,灸肾俞、关元各50分钟;5日,灸中脘、足三里各50分钟;6日,灸曲池、阴陵泉各50分钟;以上穴循环灸,每日加灸神阙穴60分钟。每天用艾条悬灸患处20分钟配合治疗。治疗3个月,皮损面积未再扩大,皮损区皮肤无瘙痒、潮红、灼热及疼痛,腰部皮肤色泽恢复正常,无紧厚。随访1年未复发。

【体针】

方案一

[取穴]

主穴:分3组。1.前额皮损者,上星、阳白、头维;2.上肢皮损者,扶突、大椎;3.腰背和下肢并受损者,腰阳关、环跳、秩边。

配穴:分3组。1.血海、三阴交;2.印堂、太阳;3.承山、三阴交。

[治法] 根据病损部位选择用穴。主穴与配穴对应配用。以26号粗毫针进行针刺,待得气后,均采用烧山火手法,即三进两退,使病变部位产生温热感,留针30分钟。留针期间用同样手法2~3次。每日1次,连续10次为1疗程。疗程间隔3~5天。

[疗效评价]应用本法治疗局限性硬皮病共30例,经1~6个疗程,临床治愈14例,好转16例,全部有效。

方案二

[取穴]

主穴:分三组。1.腰阳关、秩边、扶突;2.环跳、秩边、血海;3.承山、三阴交、秩边。

配穴:血海、扶突、三阴交。

[治法] 主穴每次取1组,3组轮用;配穴酌加。针刺得气后留针15~20分钟。每日治疗1次,10次为一疗程。每隔一个疗程,加脉冲电疗仪治疗一个疗程,用疏波或疏密波,电流量以患儿感舒适为宜。

[疗效评价]共治3例,均达到临床痊愈。

【综合法】

[取穴]

主穴:阿是穴、肺俞、肾俞。

配穴:曲池、外关、三阴交、关元、大椎。

[治法] 本法是运用穴位注射、皮内针、艾灸及针刺多种方法。主穴每次均取,配穴每次选用2~3穴。阿是穴可采用下列方法之一:以梅花针重度叩刺,加拔火罐;用艾条作雀啄术薰灸,每次灸15~20分钟;在皮损两侧纵向埋入长4厘米的皮内针各1支,皮损两侧横向埋入1.5厘米皮内针各1支,针尖方向均呈向心形,外周用胶布固定。上法中,刺络拔罐为隔日1次,艾条灸可日行1~2次,皮内针每周2次。肺俞、肾俞,穴位注射。将热藏胎盘组织液10毫升,用7号针头,分注于上穴,每穴2.5毫升。每日1次,余穴以毫针刺,进针得气后,施以紧按慢提之补法约1分钟,留针20分钟,留针期间,间歇运针,刺激强度宜中等。每日1次。上述方法宜综合运用,1月为一疗程,停针3~5日继续下一疗程。第二疗程起,可根据症情,适当延长刺灸间隔时间。

[疗效评价] 此法共治15例(均为个案),全部取得效果。

【寒邪阻络、肺卫不宣型】

[症状] 四肢逆冷,手足遇寒变白变紫,颜面或皮肤肿胀无热感,而渐渐变硬,或有咳嗽、发热恶寒,或胸闷气短,舌苔白薄,脉浮无力或涩。

[方药] 黄芪25g,白芍25g, 桂枝15g,炙麻黄15g,炮附子15g,穿山甲15g,生姜15g,大枣10枚,细辛3g,环留行10g。

[加减] 皮肤水肿时加白芥子15g,土茯苓25g, 浙贝母15g;皮肤变硬时加皂角刺15g,土鳖虫15g,僵蚕15g,刺猬皮15g。

[功效] 补气宣肺,通脉散寒。

【寒凝腠理,脾肾阳虚型】

[症状] 四肢逆冷,手足遇寒皮肤变白变紫,颜面或肢端皮肤变硬、变薄,伴有身倦乏力、头晕腰酸、腹胀或吞咽不利,舌淡、苔白,脉沉细或沉迟。

[方药] 熟地25g,白芥子15g,鹿角胶15g,肉桂15g,山甲15g,环留行15g,皂角刺15g,炮姜炭15g,炙麻黄10g, 甘草15g。

[加减] 皮肤变硬者可加水蛭10g,土鳖虫15g;皮肤肌肉萎缩者加黄芪25g,桂枝15g, 刺猬皮15g,水蛭10g。

[功效] 温肾散寒,健脾化浊,活血通络。

【痰浊血瘀型】

[症状] 身痛皮硬,肌肤顽厚,麻木不仁,头晕头重,肢酸而沉,面部表情固定,吞咽不利或胸闷咳嗽,或肌肤甲错,指甲凹陷,指端溃疡,舌黯苔腻,脉沉涩或沉滑。

[方药] 制半夏15g,陈皮15g,茯苓15g,甘草15g,胆南星15g,枳实15g,羌活15g,防风15g,白术15g,姜汁15ml,竹沥15g,鸡血藤25g,穿山甲15g,王环留行15g,皂角刺10g,当归15g。

[加减] 痰浊盛者加白芥子15g,水蛭10g,僵蚕15g;气虚者加黄芪25g,党参15g,桂枝15g;血瘀甚者加桃仁、红花各15g, 三棱15g,莪术15g。

[功效] 祛痰活血通络。

【气血两虚型】

[症状] 身痛肌瘦,皮硬皮薄,面部表情丧失,肌肤甲错,毛发脱落,唇薄鼻尖,气短心悸,咳嗽乏力,食少腹胀,神疲肢酸,舌瘦苔少,脉沉细或沉涩。

[方药] 人参15g,茯苓15g,白术15g,炙甘草15g,熟地20g,川芎15g,当归15g,白芍20g,黄芪25g,肉桂15g,山甲15g,环留行15g,土鳖虫15g。

[加减] 关节痛者加鸡血藤30g。

[功效] 补气养血通络

【湿热伤阳型】

[症状] 双手近端及掌指关节肿胀,皮色红,呈腊肠样指,伴口苦口干欲饮水,恶寒,舌淡,苔白或白润,脉缓或濡。

[方药] 生苡米20g,炒苍术10g,木防己6g,杏仁10g,滑石10g,连翘15g,半夏10g,当归15g,益母草15g,川芎15g,赤药15g,红花15g,苏木15g,莪术10g。

[加减] 关节者加土茯苓15g;痛者加青风藤20g。

[功效] 利湿清热,兼以活血。

【参附回阳汤】

[食材] 人参10g,制附子10g, 龙骨30g, 牡蛎30g, 淡豆豉50g。

[做法] 先将制附子、龙骨、牡蛎加水煎煮,去渣取汁,加入豆豉煮至软烂,人参另煎,合并两液服用。

【虫草鸡汤】

[食材] 冬虫夏草15~ 20g,龙眼肉10g,大枣15g,鸡1只。

[做法] 将鸡宰好洗净,除内脏,大枣去核与冬虫夏草和龙眼肉,一起放进瓦锅内,加水适量,文火煮约3小时,调味后食用。

【独活乌豆汤】

[食材] 独活9~12g,乌豆60g, 米酒适量。

[做法] 将乌豆泡软,与独活同置瓦锅中,加水约2000m,火煎至500ml,去渣,取汁,兑入米酒,1日内分2次温服。

【沙虫瘦肉汤】

[食材] 沙虫干50克、猪瘦肉200克。

[做法] 洗净后同放入炖盅中,放入适量水,煮沸后改文火炖约一个半小时,加盐适量,饮汤食猪肉。

【枸杞甲鱼汤】

[食材] 甲鱼1只、枸杞60克。

[做法] 取甲鱼除去肠脏及头,洗净,放在锅内,加入枸杞,添足清水,用文火慢慢煨熟,添下调味佐料,食甲鱼肉。